非遗申报片

您现在的位置:网站首页》 非遗申报片

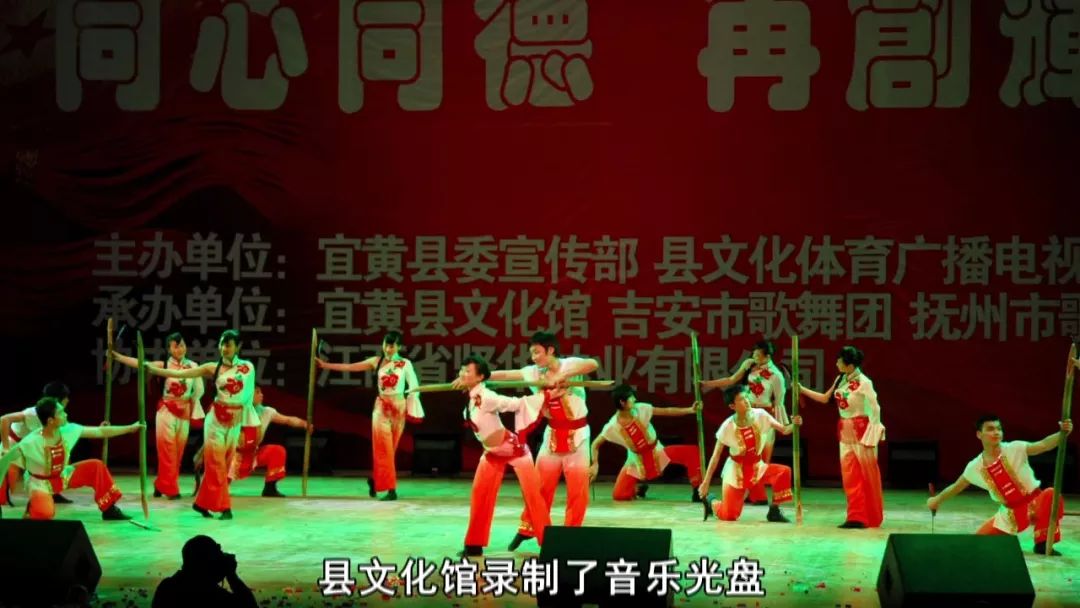

禾杠舞流传于江西省宜黄县及邻县乡镇一带,是山区人民在砍柴时利用手中的禾杠与柴刀,和着山歌击打节拍,且歌且舞发展起来的一种民间舞蹈,至今已有600多年的历史,充分体现出了劳动人民的智慧和创造力。2014年,“禾杠舞”入选第四批国家非物质文化遗产名录。

禾杠舞是由禾杠歌演变而来的。宜黄县属山区,常有猛兽出没,上山砍柴时须结伴而行,于是人们用镰刀敲打禾杠吆喝同伴上山。人们只是将禾杠拿在手上或放在肩上,和着山歌节奏作简单的碰击。后来,人们渐渐不满足这种简单的艺术形式,开始对禾杠歌进行改进,利用柴刀面碰擦禾杠发出的音色、音调来丰富禾杠歌的节奏韵律,使禾杠歌变得更加生动、活泼。同时,禾杠的表演也有了很大的改进,表演者一边敲击禾杠,一边唱歌,一边舞蹈,同时还参加各种形式的对歌,就这样,经过长时间的发展,禾杠歌演变成了禾杠舞。

禾杠舞形式别致,老少皆宜,多为男女对唱或相互比赛,其特点主要表现为生活化、劳动化。它以柴刀、禾杠为乐器,人数可多可少,动作幅度不大,脚步自然,多走方步。行腔比较自如,一字一音,节奏平稳、轻快、灵巧,用柴刀的各个部位敲击禾杠,打出舞蹈和歌腔的点子和节拍。常用的有“5/8”、“4/8”节拍,歌词内容无定规,歌者多触景生情,借物表意,从而使整个舞蹈充分反映了传统民风民俗,显示出了一种活泼的乡土风格。

禾杠舞表演充分反映了当地的乡俗民情,显示出一种活泼明丽的乡土风格。其中又以表演矮腔山歌《卓望山上》的禾杠舞影响大。优美的曲调配上禾杠敲打,歌声悠扬,竹声阵阵,场面热烈,趣味盎然。

禾杠舞因其道具简单,易学易演,唱词可即兴发挥,在宜黄当地有着较好的传承,当地人们还经常自发组织比赛,逐渐演变成人们劳动之余的重大娱乐活动。而在上世纪90年代后,林业部门严格执行“封山育林”政策,上山砍柴几乎被禁止,加上煤气的普及,结伴砍柴基本消亡,宜黄禾杠舞就此失去了用武之地。如今,在宜黄县,五六十岁的人大多还会跳禾杠舞,但也只是作为消遣,偶尔为之。